Долгая… долгая дорога унылой ранней весной. Если бы ни дни пасхальные – вообще грусть. Останки благочестия? — где-то в сердцевине Урала, в Пермском краю. Предпразднование семисотлетия преставления ко Господу святителя Стефана. И ехать-то недалече, но дорога вливается неприметно в тряскую категорию вечности.

Так явственно удивляют ощущения и обступившее вдруг отовсюду – знание о пустоте вокруг, о безлюдии огромного пространства, незаселённости, невозделанности и дикости даже – совсем ещё не края огромной страны. То и дело вокруг – заброшенные жилища, погосты, печные трубы и храмы даже. Будто смертушка с косой так прогулялась по округе, что восстановить недосуг, да и некому. И взвыть бы ямщиком среди опустелости этой, кабы не тихонькое, нестройное старушечье пение: «…радуйся, святыни чистое и честное жилище… радуйся, Николае, великий чудотворче…»

Вот диковина-то! Целый автобус – пазик – поющих старушечек и все наизусть выводят длиннющий и неудобовразумительный акафист, да улыбчиво так выводят, будто слушающий их, добрый – совсем рядом и тоже улыбается, радуясь. «Радуйся, Николае..», — и радуется…

Так и стыдишься вдруг себя, замечающего и фальшь, и нестроение песенное, стыдишься этих заметок горделивого неофита, не знающего ни молитв толком, ни Богослужения, ни акафиста тем паче.

Куда путь держим? Да к Николаю в гости, в село Кыласово, привести к празднику в уездный град Кунгур чудотворный образ, местно чтимый этак века с XVII. Впрочем, привезти – не совсем верно сказано. Звать в гости ко святителю Стефану Великопермскому на семисотлетие блаженного преставления – брата во Христе святителя Николая в чудесном образе его. Обычное дело житейское: идут годы и праздники чередой подступают. И Святейшего на праздник ждут. Вот и Николай – зван. И палаты уж расписывают.

Я, грешный, трудился там подмастерьем артельным в отпуске от службы тяглой и в охотку пособлял мастеру чем мог: с архивными изысканиями, на подмалёвках, штукатурках, орнаментах… Мечтали мы, уповая на волю Божью, о трудах храмоукрашательства на знаменитой Белой горе. А на подступах к ней – трудились к празднованию святителя Стефана в Кунгуре. Эх, и увлекла же тогда гора Белая с ослепительной своей историей святости и восчувствованного духовного средоточия, центра сердцебиения святорусского на самом пике имперской истории России… на излёте её кровавом. Но не о том – здесь.

Среди множества изысканных в архивах о Белой горе брошюр, книг, писем и бумаг разных – попались и заметки о местно знаменитых чудесах, связанных с образом святителя Николая Мирликийского Чудотворца, что в селе Кыласове просиял некогда, во время оно, когда ещё не воинствовали властно безбожники, да и во времена власти их – тоже.

Мы как-то сразу сдружились в Кунгуре с моим ровесником, молоденьким тогда иеромонахом Арсением. Он любил подниматься к нам на леса, приходить к чаю. Много говорили с ним о разном: об иконах, истории края, — всё это увлекало его чрезвычайно. Как-то спросил его:

— А Вы, батюшка, слышали про такую Кыласовскую икону?

— А как же. Больше того, поедем за ней скоро, привезём к визиту Святейшего. Давай с нами?

Сразу всем существом своим ощутил присутствие неуёмного долженствования и радости:

— Конечно, поеду!

— Вот только, Димитрий, ты не удивляйся, там иконы уже, как бы сказать…, и нет, сам увидишь. Не удивляйся только.

И вот — село. Крестный ход (крестый езд) наш бойко по мере сил и возрастов выгрузился из пазика – и скорее к Николаю. Что же нам ещё в селишке этом делать. А церковка примечательная, — чуть ни екатерининское барокко посередь уральского леса. Впервые в жизни попал тогда в алтарь, с краешку, на цыпочках, простоял всю службу, как на облаке – пролетел её. Будто Ёжику из тумана явился тогда на миг улыбчивый старичок – пономарь, блаженно шептавший, широко возгревая кадило: «Ну, наконец-то пенсия! Теперь от Николая – никуда. Всё время – тут буду».

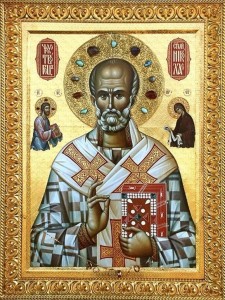

Огромный, в тяжёлом медном окладище с грузной митрой – образ Николы «зимнего» (в шапке) у Распятия был украшен пасхальными платами, озарён мерцанием свечей и плотно окружён в полутьме людьми. Слышались всхлипывания:

— Увозят! Забирают нашего Николу!

— Ладно. Ненадолго. Вернут. Праздник же.

— Уво-о-озят!

От иконы явственно веяло неизъяснимой тайной. Тёмный в темноте храма лик – не читался совершенно при тусклом свете свечей. Да и не хотелось глядеть в него, попадая буквально в некое силовое поле иконы, ощущая благоговейный трепет, когда совершенно не имеет смысла вникать в происходящее, пусть и очень важное прямо перед тобой. Вникание происходит, но совсем не через органы чувств, чувствилища как бы умаляются здесь. Будто на Великом Входе литургии у прихожанина голова склоняется и совсем не важно, что там свещеносцы, как там лежит покров на батюшкиной епитрахили, дымит ли кадило… – Сам Господь Дарами Своими входит. И склоняется голова, и умолкают трепетно чувства, приемлющее происходящее чем-то неведомым в себе. Не образом ли, сокровенным в глуби сердечной? Так и здесь, будто возглашено было нескончаемо «мир всем». И голова склонилась сама, и не поднимались глаза перед этим распахнутым окном – образом, дышащим благодатью, за которым совершенно явственно, уверительно и проникновенно, благословлял – сам святитель Божий Николай, Мир Ликийских Чудотворец. Вот и очередь приложиться…

Странно, отчётливо помнится, что не удивился вовсе, но испытал трепет, похожий на священный ужас и восторг благоговейный… Лика у иконы не было, не было вообще. Была – практически голая доска с небольшими фрагментами остатков то ли паволоки, то ли грунта…

Потом рассказывали, как усердная не по разуму прихожанка высветляла к праздничку потемневшую темперу шампунем со стиральным порошочком… съевшим всё до дерева, — хорошо, не саму иконную доску. Позже, по благословению, мы с мастером осторожно снимали оклад, рассматривая состояние доличной живописи. «Похоже на конец шестнадцатого! — веско рассудил тогда мастер, — оставим так, нечего тут трогать!» И оставили – так.

Однако, вернёмся в Кыласово. Забрали мы Николу и повлекли с хоругвями и песнопениями акафистными крестным ходом – в гости на празднование Стефанова дня. И тут уж, за стенами церкви, началось совсем нескрываемое, почти неистовое: и причитания, и слёзы без удержу — от прощания, «как бы на век с любимым». Желающих приложиться ещё и ещё – весь храм, всё село. Да так приложиться, чтобы Никола над тобой, склонённым и безутешным, сам прошёл красными ножками.

И снова пазик. И светлые, довольные достигнутым, неуёмно счастливые вблизи такого дорогого Гостя, старушонки. Сияют, как яички пасхальные и с усиленным задором: «…радуйся, Николае..!» Катим крестным катом – в Кунгур. А по дороге остановочки – в каждой деревне, посёлке, — немного их и в каждом остановимся. Там — все — уже знают и ждут. Ждут, как величайшего в году, да что там, — в жизни текущей и скоро-течной, – Праздника. Сам Николай с чудным образом своим в нашу весь изволивает явиться. Я тогда, грешным и помрачённым делом, и не помышлял о возможности подобного. Будто и не исчезала никуда Русь уходящая, но скрывалась в невидимом, китежевом присутствии и являлась, как бы ниоткуда – внове. И я сам, будто окунался теперь не весть Бог в какой век, или в саму Русь вне – вековую, над – мiрную. Так ведь, пожалуй, и в «просвещённом» веке двадцатом, в начале его, диковинно и невообразимо радостно было Государю Николаю плыть в реке народной с мощами на плечах — Серафимушки прославляемого, плыть по Волге у Костромы и видеть народ Свой, достойный Себя и любящий, и подданный верно. Знал об этом народ сёл, прилегающих к Волге, и выходил к берегу встречать своего Царя с хоругвями, молебнами благодарения и пением под переливы колокольные. И входил в Волгу по рамена, и слёз не держал… Так или примерно так – пишут современники и очевидцы происходившего, — ошеломлённые величавым возникновением из небытия Руси — народа, встречающего и чествующего своего Государя. И не изъяснить было тогда почитателям мира искусства — очевидцам ошеломившего их события ни открывшейся им вдруг природной святости народа, ни причин природного органичного единения со своим Царём и Царя – с народом Своим. Сколько же минуло всего с тех пор и переменилось. Невозвратно? Едва ли.

Теперь Николай святитель образом своим — в глуши российской. И народ Божий, — откуда, казалось бы, — как тогда, в 1913 на волжском берегу. У каждого села вдоль единственной раскисшей дороги – на коленях шпалерами и стар, и млад – всем людом, всем мiром. Никто не смотрит надзорно со стороны, не правит криво, не давлеет чуждым и инородным извне – и народ Божий из глубины своей исходит истинной своею сутью, — таковой, как и был всегда: чистый и радостный, простой и светлый, — встречает Николая своего, Мир Ликийских Чудотворца. И прикладывается благоговейно, и желает, чтобы святитель сам прошёл над каждым склонившимся – ножками своими красными.

Молебен в избе престарелой монахини, живущей в деревне уединённо. «Кому я нужна в монастыре, — рассуждает, — а тут и люди свои, близкие все, присмотрят и пособят, коли что». Избёнка плохонькая, пустая, с бумажными скучными образками по стенам – на кнопочках. А прежде, говорят, вся её светёлка завидно сияла сокровищем старинных древлеправославных икон. (Пермский край издавна — с петровских ещё гонений — исполнен был старообрядческого благочестия, не исчезавшего никуда из глубин своих и не вычерпанного временами преходящими). Да вот ушла из деревни на Пасху в село ближайшее, со всей деревней – ушла в храм Божий. Дверей-то в домах закрывать тут не принято – разве на гвоздик загнутый – от ветра. Так вот злой люд, сведущий, корыстный наехал, пока все молились, да и вывез сокровища подчистую. Властям ли без – Божным на нехристей жаловаться? Да и не кручинится хозяйка, рассказывая, — как же можно печаловаться, когда такой гость, — сам Николушка родненький, скорый на утешение и на предстательство пред Господом за нас, — пожаловал на молебен! Только что вот чайком его не попотчевать.

Донеслось тихое и подслушал ненароком: «Батюшка! Ты огород-то Николаем осени! Кроты донимают – жуть!» Я тут же, с ехидинкой:

— Что же мы, отче, Николаем сейчас кротов шугать начнём?

— Молчи, Димитрий, это ему сущий пустяк. Кроты-то точно уйдут. Во имя Отца… и Сына…

Так, с остановочками на молебны и поклонения проехали мы весь этот, не густо населённый край. Но складывалось ощущение, что все, живущие здесь, все — встретились сегодня лично, лицом к лицу – лику – со святителем и проводили его ко Стефану Великопермскому. Мало званных… и все они – избраны на великое пиршество и все они – в одеждах – облачениях брачных.

Подрёмывая под конец пути под негромкий акафист, заучивая даже на слух что-то из него, думал, что вот сейчас уже город и совсем закончились, скоро и растворятся обыденностью – удивления дня минувшего. Не тут-то было. На въездном мосточке через извивистую Сылву – реку — встречали нас, крестоездцев неспешных. Встречали, так точно, как и в деревеньках, всем мiром – всем городом, без особого преувеличения. Очень приблизительно известно было в городе, да и нам самим, где и когда мы появимся – и встречали. Ждали, конечно, но что значит время ожидания здесь, в середине Урала, где на запад – Европа, Азия – на восток. И неведомо, какой тут из океанов ближе: Ледовитый, Атлантический, Тихий ли? И куда же, и можно ли было спешить сей час, в день чествования гостя дорогого. В пространстве ожидания его образовывалась прекрасная лакуна преуготовления себя к встрече его – молитвами. Всем городом – встречали. Может, и не пришёл кто-то, конечно же, были и такие, но совершенно без сомнения, все непришедшие глубоко скучали в делах и обязанностях своих и придут непременно – позже, ведь празднование только начинается – теперь. И снова: колокола, хоругви, нестеснительное пение, брачные одежды к пиру – у мiрян, пасхальные облачения – у клирошан. Пение и перезвоны, и отсветы на лицах. Думалось порой, что радость переполняющая, не вмещаясь в тело, просто погубит его, оставит, как нечто мешающее и обременительное, да пойдёт сама гулять по округе зайчиками солнечными. Хоть и не было всю нашу дорогу солнца, — всё сирь да изморось, ничего не значащие тогда, но стало ясно отчего и зачем было наваливаться этой хмури природной, — единственно для того лишь, чтобы теперь, брызнуть солнышку, вырваться из туч — стоило выйти с Николаем святителем из пазика перед входом в – Никольский – храм…

Уже поздно вечером, когда улеглось всё и разошлись люди у закрывшегося на ночь храма, услышал с лесов своих, не ко мне обращённое, но явственное и отчётливое в акустике под полутёмными сводами:

— А что, отец Арсений! Приедет Святейший, спросит, где лик. Что делать-то будем? – благочинный грузно, несколько устало и смущённо, в величавой задумчивости проплывал где-то далеко внизу под лесами.

— Так надо будет – явится Николай святейшему-то.

— Да что ты мелешь, отче Арсений.

— Ну, пожелает святитель и явится. Богу же всё возможно.

— Так-то оно, конечно, — так… Но спросит же Святейший: Где лик? — что ответим?

— Да явится, если надо. Являлся же.

— ?

— Агриппина, скажи!

Будто отделившись от стены церковной, из небытия ли возникнув, — серой тенью воспряла у подсвечника сухонькая старушонка:

— Был! был! батюшка, давеча, точно был. После молебна. Все приложились, порадовались, ушли, а он – смотрит с этой вот доски – глазами… прямо на меня! Точно был, батюшка, вот те крест святой!

— Тю-ты!

Потом и я к Арсению со своими несмышлёными домыслами: «Это ведь чудо было, батюшка: ни лика, ни пошиба, ни краски даже, вообще никакой эстетики… А слёзы, ход крестный, звоны колокольные, исцеления говорят, почитание всенародное и торжество веры, праздник во всей полноте и величии. И явление, всем раскрытым сердцам очевидное — первообраза святого. И воздаяние, вознесение молитв – ему через это окно иконы откровенное, — безо всякой живописи — вообще. Что тут скажешь? Чудо».

Подумалось ещё о вновь приоткрывшемся смысле и наполнении новым осязаемым пониманием – сюжета евангельского о уверении Фомы и блаженстве не видевших и уверовавших. Дал ощутить это по-новому Николай Кыласовский самим отсутствием видимого образа своего. Подумалось и о познании апофатическом – через непознаваемый мир Божественного сокрытия смыслов, о связанности откровенного с первообразом неявленным, непознаваемым и не отделённым при этом неотвратимо…

Позже, через многие годы уже, узнал о больших изменениях и новых радостях в селе Кыласово. О прошедшем поновлении Кыласовского храма, новом иконостасе в нём, новых иконах и… о реставрации чудотворного образа на старой доске, прочёл радостные слова о ризе дорогой, позолочённой, украшенной басмой и сканью, о великолепном киоте с басманным позолоченным багетом… Нашёл даже в сети всеобъемлющей фотографию отреставрированного образа этого, нового. Написан по-новому, пошибом смелым, грубовато — византийским, талантливо написан и красиво. Без митры уже, по-летнему, с предстоящими, опущенными теперь из верхних углов по – правильному, по – канонично иконописному — ниже надписи. Здорово, красиво, безупречно, талантливо вполне написано. И камушки самоцветные, и орнаменты тонкие, и завитушки бороды мастерские – глаз не оторвать. Вот и не отрываю глаз, и не опускаю их — любуюсь. Святителю, отче Николае, прости нас.

Просмотры (176)